本网讯 (工商导报记者季思华 实习记者薛良)在安徽省霍邱县临淮新镇东大街田孝琴的二层小楼内,仿木制的货柜和铁制的山架上摆满了各式各样的泥塑作品,有 “农家乐”、“长征”、“人欢鹅唱”、“嫦娥奔月”、“岳母刺字”、“观音”等……这一个个形态各异、活灵活现,栩栩如生的场景不是画作,更不是影视场景,而是淮河岸边一位农家妇女几十年来如一日用泥土和勤劳的双手雕成的“农家乐”。

1995年一个平常的日子,很偶然,儿子的一本《泥人张传奇》使田孝琴产生了学习泥雕的念头。临淮岗沿淮,治淮工程挖出的地下深层泥土极具胶粘力,她开始利用农闲和阴雨天的时间,像儿时“过家家”一样摆弄和揉捏这些泥土,从最简单的物件开始制作,果蔬、农具、家禽等都是她早期临摹的对象。手法娴熟后,她逐渐将兴趣转移到人物形象的塑造上,经十几年的摸索和实践,她的泥雕技艺已炉火纯青,只要留心观察都可以即兴捏出传神的作品。无论是中国画还是泥雕,田孝琴的艺术始终没有脱离民间,她将她对乡村的爱情种进泥土,并期望能够长成一片风景。

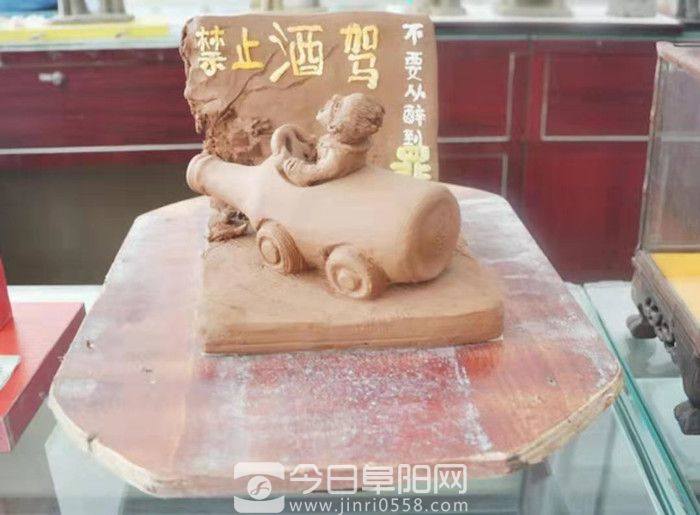

2003年后,田孝琴的创作题材更加宽泛,古朴民风、乡村意象和传统文化在她的作品中屡见不鲜,《岳母刺字》、《苏武牧羊》、《花木兰》、四大名著人物系列等;涉及现代题材的有《长征》、《五壮士》、《五福娃》等;尤其是反映农家生活的《农家乐》、《田园小景》、《童趣》、《老少欢》等更是栩栩如生,情趣盎然。其中部分泥雕与彩绘结合,以线条辅助造型,灵活随机地并用各种表现手法,圆融贯通的构思和创造,使得在严格意义上原本不属于泥雕艺术范畴的因素也起到了为泥雕艺术服务的作用,从而更丰富了田孝琴泥雕艺术的内涵。

对于田孝琴的执着,很多人不理解,说她是死脑筋。但她不后悔,一干就是30年,“泥塑就像我的孩子一样”,田孝琴说。

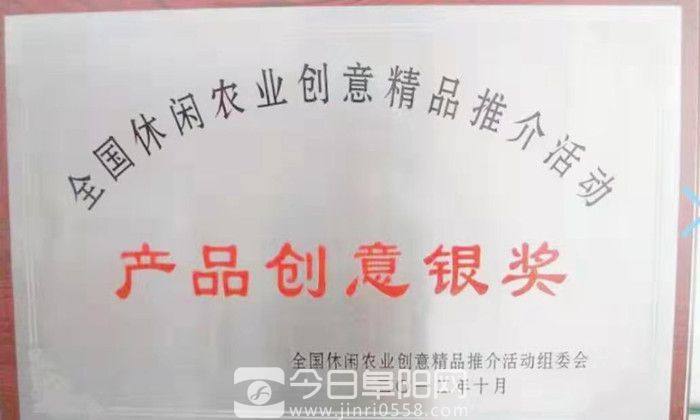

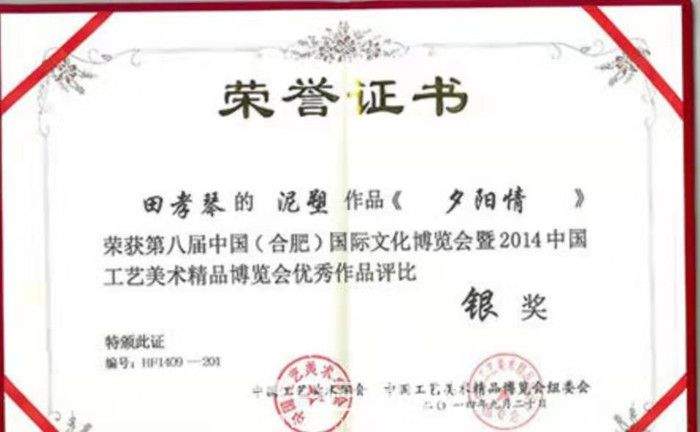

据了解,田孝琴目前的泥雕作品已近千件,大部分散落收藏在民间,也有被当地外企作为馈赠礼品流传至海外。她的泥塑绝技多次在国家级、省级才艺大赛中获得最佳才艺奖,其作品也多次受邀参加山东、南京、北京、杭州、苏州等全国各地旅游精品展,并多次被授予“中国安徽旅游必购商品(安徽特色旅游商品)” 、“中国安徽旅游特色商品”称号。在2012年11月13日,由国家旅游局、安徽省人民政府主办的第十六届黄山国际旅游节暨徽文化节上,花建慧副省长对田孝琴泥塑工艺给予高度评价。

由于个人事迹突出,田孝琴先后当选为市、县政协委员,现任临淮民间文化艺术馆馆长,田氏泥塑艺术唯一第三代传承人、市级“非物质文化遗产”优秀传承人、市名人录;中国传统工艺美术发展促进会理事;省、市、县民间文艺家协会会员、理事、副主席;安徽省工艺美术协会理事;六安市宣传思想文化领域拔尖人才;六安市美协皖西艺术研究分会临淮分会副会长;安庆市枞阳县盆景花卉艺术协会理事;霍邱县文广新局特约创作员等荣誉和职务。

“现在愿意做泥塑的人越来越少,原因主要是泥塑技艺缺乏市场,日常收入较低。泥塑需要很长时间才能做出来,许多人在做的时候不讲究细节,短时间见不到效益。”在谈到非遗传承时,田孝琴坦言。

作为霍邱县临淮泥塑唯一的继承人,田孝琴在过去30年中完全沉浸在泥塑世界里,用青春蘸着泥土延续了老一代泥塑艺人的 “香火”,将临淮泥塑从僻远的乡村带入市级非物质文化遗产的大堂。

“临淮泥塑申遗成功后,当地文化部门对保护这门濒临失传的手艺也非常高度重视,给予了很大的关心和支持。”田孝琴介绍说。

“我以后的愿望就是能够举办一个全国个人巡展,想让更多的人去感受古老的淮畔临淮泥塑那种特殊的乡韵和别致的艺术之美。同时,争取培养临淮泥塑的传人,但由于这门手艺需要一定的悟性和美术功底,更要长时间的坚持,到目前为止,还没有觅到合适的传人。并计划创办一个以“产、学、研”为一体的泥塑培训中心,免费向广大青少年求学者传授泥塑技艺,争取将临淮泥塑这个非物质文化遗产传下去。”谈到未来,田孝琴表示。

扫一扫 加好友

扫一扫 加好友